災害時の食料として「基本食料」と「ごほうび食料」を確保しましたが、これだけでは災害時の生活を乗り越えられません。そう、一筋縄ではいかない「水」です。

4人家族だと3日分で2リットルペットボトル6本入りが3箱。それぐらいなら簡単じゃない?と思ったあなた!これがそうもいかない。

水だけでなく「水以外」でも備える必要があるんです。

長くなってしまったので前・後編でお届けします。本当に「水」は一筋縄ではいかない。

災害時「1日3リットル」で足りる?

「1日3リットル」は生命維持のために必要最低限の水の量

まず基本をおさらいしましょう。

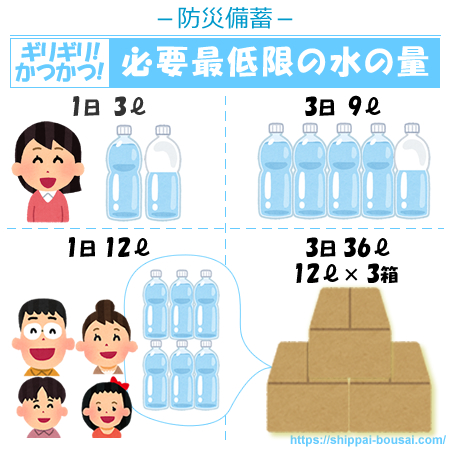

国や行政の作る防災パンフレットでは、災害時、大人1人あたり1日3リットルの「水」が必要だと言われています。最低3日分で9リットル。4人家族だと36リットル。2リットルのペットボトル6本入りの箱だと12リットルなので3箱ですね。たしかにこれぐらいならたいした量には思えません。

が!

ここでいう「水」は飲料水だけ。

季節や年齢・体重にもよりますが、人は1日で2~3リットルの水分を排出するので、それを補うために「1日3リットル」の水分を摂取する必要があります。「1日3リットル」は生命を維持するために必要な最低限の水の量ということです。

また、人はまったく水を飲まない状態だと3日で死に至ると言われています。避難所などで応急給水が始まるのは、早ければ発災当日ですが、被害が広範囲だと2~3日かかることも考えられるでしょう。水を備蓄する必要最低限の目安「3日分」は、応急給水が始まるまでの間、死なないように持ちこたえるための日数になります。

つまり、大人1人1日3リットル×3日分は、ホント――――――に!死なないようにするための必要最低限のかっつかつのギリッギリの量だということです。

飲料水以外にも必要な「生活用水」

飲料水以外にも水を必要とするのが、トイレや手洗い・うがい、食事・片づけ、洗顔・歯みがき、お風呂、洗濯などの「生活用水」です。しかし「1日3リットル」では生活用水に回す余裕はありません。

災害時なんだし、生活用水ぐらい我慢すればいいんじゃない?

という人もいますが、二度大震災に遭ったわたしに言わせれば、絶対ムリ。生活用水は超必要。

たとえばトイレ。

反省日記にも何度も書いてますが、トイレが流れなくなるとすぐにうんこ山盛りになるんですよ。いや、もう本当に。そして流れないトイレほど不潔で臭い物はありません。特にマンションのトイレは窓が開かないところも多いので、本当に耐えがたい。停電すると換気扇止まりますしね。

また不潔なトイレに行った後、手洗いやうがいができないと衛生状態が悪くなり、風邪や感染症にかかるかもしれません。食事の調理や片づけにも水は必要ですし、お風呂に入れず洗濯もできない期間が長くなると体に影響が出てきます。特に頭とお尻とデリケートゾーン。かゆいというか痛いというか、あの不愉快さったらないです。

生活用水を備えていないと不快さに我慢しきれず、飲料水を生活用水として使ってしまうことにもなりかねません。これが本当に困る!飲料水をしっかり確保するためにも生活用水の備蓄はとても重要なんです。

「生活用水」に必要な水の量はどれぐらい?

では「生活用水」にはどれぐらいの水の量が必要なのでしょうか。

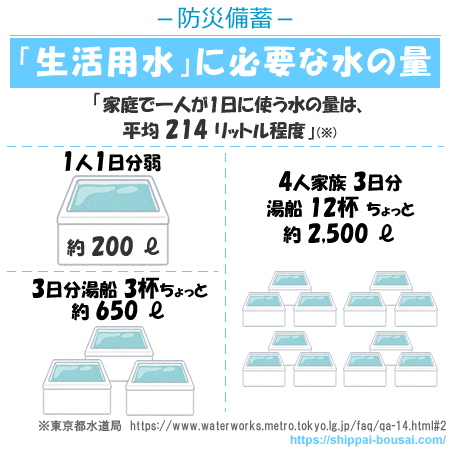

東京都水道局によると「家庭で一人が1日に使う水の量は、平均214リットル(令和元年度)程度」とのこと。

ファミリータイプの湯船だと満タンで200リットル前後。これでだいたい1人1日分弱。3日分なら湯船3杯ちょっと、約650リットル。4人家族3日分なら湯船12杯分、約2,500リットルが必要になります。

うん、無理ですね。

どうやっても備蓄できるわけがない。

多少節約したとしても、生活用水をすべて「水」で備蓄するのは無理があります。そこで必要なのが「水以外」で備えるという考え方です。たとえば水を使わない非常用トイレや除菌ウェットティッシュ、体拭きシートなどなど。これらを備えることで生活用水の備蓄量はかなり減らすことができます。

ではそれぞれ具体的に備蓄方法を見ていきましょう。

水の備蓄は住環境にかなり左右されるので、今回は賃貸マンション6階2LDKに大人2人住まいの我が家の場合でお話していきますね。

飲料水:ペットボトル・缶・缶詰で備える

可能であれば1週間分(7日分)の備蓄を

まずは生命を維持するために絶対必要な飲料水です。

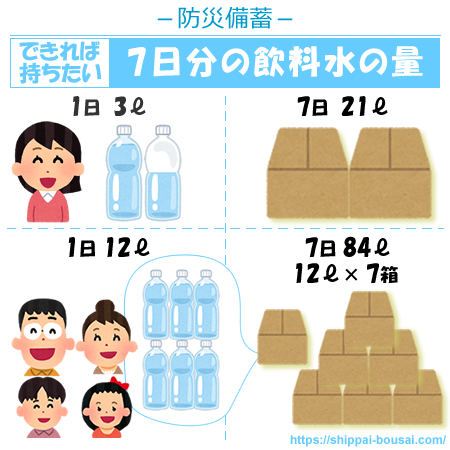

飲料水の必要量は大人1人あたり1日3リットルでしたね。避難所などで応急給水が始まるのが最長3日後と仮定して、1人9リットルが最低限必要な量になります。

……でも不安。

過去の災害時を振り返ってみれば、たしかに3日以内に飲料水の支援があったかもしれません。しかし実際、災害の現場で現在進行形のときにはなにもわからないんですよ。発災直後は避難所に行っても「水が足りない」と言われ、3リットルにはとても足りない量しかもらえなかったり。「避難所外の人には渡せません」と言われて手ぶらで帰ることになったり。はっきり言ってめちゃくちゃ不安です。本当にお水もらえるようになるの??と。

また南海トラフ地震や首都直下地震などの場合、被災する人数が桁違いなので、これまでと同じような支援が受けられるとは限りません。特に東京は人口が多すぎるので厳しいでしょう。もちろんお店の水はあっっっという間に売り切れますし、いつまで経っても補充されません。

都市部に住んでいる人は、可能であれば飲料水は1週間分(7日分)備蓄することをオススメします。

応急給水について詳しくはこちら(総務省消防庁HP)

基本はペットボトルで隙間に分散収納

飲料水1週間分(7日分)を計算しておきますね。

1箱は2リットルペットボトル6本入り、12リットルとします。

まあまあ、いけなくもない。

こちら↓はうちのソファの後ろにあるペットボトルの水です。一箱10リットルで6箱あるから60リットル。4人分を賄うならあと2箱でクリアできます。

賃貸住宅だと特に、よくわからない隙間・使い勝手の悪い隙間があるので利用しましょう。うちは変な柱があるせいでソファと壁との間に変な隙間ができたのですが、これはむしろ水を置くための場所なのだ!とポジティブに受け止めました。他に使いようない。

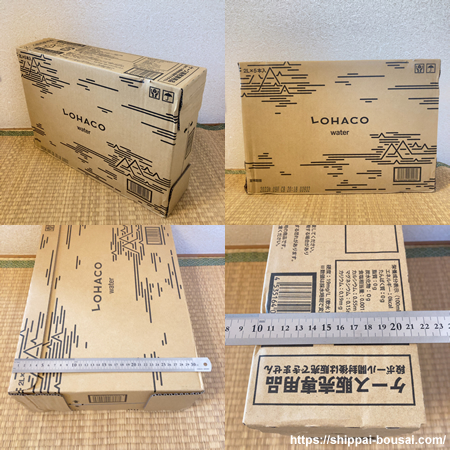

この水はYahoo!ショッピングのロハコで買ってます。結構便利なんですよ。一般的なペットボトル6本入りの箱より1本少ない分、縦長で薄い。

おかげでクローゼットの奥の壁際に1箱、押入れの奥に1箱というように、邪魔にならない場所に置けるので、手前のスペースが有効活用できます。

難点としては、いま買い物1回につき1人1箱しか買えないんですよね。まあ運ぶのも重いので仕方ないのですが、せめて2箱買いたい……。ということで、もしロハコで日用品を買ってる方がいらっしゃったら、あの水便利ですよ!というご参考まで。

その他、箱から出して分散するも良し。500mlペットボトルでさらに分散して置くも良しです。スペースが少ないおうちは隙間を探して有効活用しましょう。必要量のうち何割かは500mlペットボトルで備蓄すると便利ですよ。

最近はラベルレスのペットボトルも増えたので、見せる収納として置いておくのもいいかもしれませんね。

ペットボトルの水は賞味期限が切れたら飲めない?

一般的なペットボトルの水の賞味期限はだいたい2、3年ぐらい。非常用の長期保存水だと5年、10年保つものもあります。

このペットボトルの水と長期保存水、実は中身の水にはあまり差がないそうです。

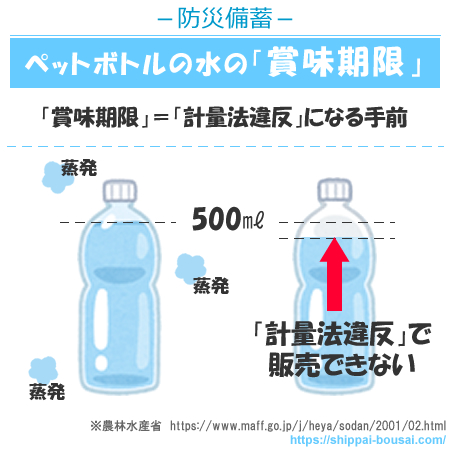

どちらも水源から汲んできた水をろ過して殺菌、ボトルに詰めるという基本は同じで、賞味期限に差があるのはボトルの性能によるもの。ペットボトルの場合、気体を通す性質上、未開封でも少しずつ水が蒸発していくので、中身が少なくなっていきます。ペットボトルに表示されている「500ml」や「2リットル」という容量より少ない商品を売るのは「計量法違反」。なので、表示している容量が保証できる期限を「賞味期限」としているのだそうです。長期保存水はペットボトルを厚くしたり素材を変えたりして、水の蒸発をなるべく防いでいるので「賞味期限」が長くなるというわけです。

ペットボトルの水の「賞味期限」が切れても表示している容量より少なくなるだけ。水が腐るというわけではないので、変な物が入ってないか、変な匂いがしないかを確認して、異常がなければ飲めるといいます。逆に言うと賞味期限内でも、ペットボトルに穴が開いたりして変な物が入ってたり、変な匂いがしてたりしたら飲めません。災害時は特に気をつけて、飲む前に必ず目視を。お腹痛くなっても病院行けない(;;)

とはいえ、なるべく賞味期限内でローリングストックしておく方が安心ですけどね。ただ、災害時は備蓄していたペットボトルの水の「賞味期限」が切れていてもアワてて捨てちゃわないようにしましょう。それぐらい飲料水は大事!もし変な物が入っていてもトイレを流す生活用水などに使えますよ。

農林水産省のホームページに詳しく書かれています。

ウォーターサーバーで備蓄する場合の注意点

うちはないのですが友人の家にウォーターサーバーがあり、大阪北部地震のとき、備蓄があって安心だったと話していました。たしかに便利そう。友人の話だと

・停電時に使えたとしても、冷水・温水は出なくなる。常温のみ

・乳幼児がいるなら軟水を選ぶと安心

・いまは必要最低限量を下回らないように在庫管理している

とのことでした。友人宅は息子さんが同居してお孫さんが生まれたばかりだったので、いろいろ考えたんだそうです。聞いた話ですがへ~!と思ったのでご参考まで。

水以外の飲料で備える場合の注意点

水以外、たとえばジュースなどで一部を備えることも可能です。要は体内の水分量が保たれればいいので。ただし注意も必要。

極端に甘いなど、味の濃い飲み物

極端に甘いジュースは急激に血糖値が上がってしまうので、正常値に下げようとして体が「水」を欲しがり、さらに喉が乾くことがあります。そして多めに水を飲んでしまうと、吸収されずに汗や尿として排出されてしまう可能性があります。野菜ジュースや経口補水液も実は味が濃い飲み物なので注意しましょう。

水代わりに飲むというよりも、野菜ジュースは災害時不足しがちな野菜を補うために、経口補水液は熱があって汗をかいているときや脱水症状があるときなどに飲むようにしましょう。適した場面で飲めば水分も補えます。

飲み方さえ間違えなければ、野菜ジュースも経口補水液もとても役に立つので備蓄しておくと安心です。紙パックの野菜ジュースは賞味期限が短いので、日常的に飲まないなら缶入りを選ぶと管理が楽。

コーヒー・緑茶などカフェイン含有飲料

カフェインには利尿作用があり、体内の水分を尿として排出してしまいます。飲みすぎると脱水症状やカフェイン中毒になることも。これも水代わりに飲むというよりは、嗜好品としてちょっと楽しむという感じですね。カフェインにはリラックス効果もあります。わたしはもっぱらコーヒー派です。1日2杯まで。発災直後はノンカフェインのコーヒーや緑茶がいいかもしれません。

アルコール飲料

アルコールにも利尿作用があります。またアルコールを分解するためにも水が必要なので、ダブルで体内から水が失われていきます。アルコールを飲みすぎると脱水症状になることも。これも水代わりではなく、楽しむ程度にしておきましょう。

災害時は、汗をかきたくないなどの理由で体を動かすことが少なくなり、アルコール中毒になる人も少なくありません。適度な運動、適度な飲酒を心がけましょう。わたしも気をつけます!アルコールも発災直後はノンアルコールビールがいいかもですね。

缶詰・レトルト食品、野菜など食料から水分を補う

「1日3リットル」には飲み物だけでなく、食事から摂る水分も含まれます。非常時の食事として、カンパンやアルファ米、缶入りパンなどを備えている人も多いと思いますが、缶詰やレトルトパウチのおかずも備蓄しておくと少しですが水分が取れますよ。

食物は水分があると劣化してしまうため、長持ちする非常食は極力水分を除いてるものが多いんです。なので食べると口がぱっさぱさになる乾パンとか、水を補って食べるアルファ米などが多い。

一般的な缶詰は賞味期限2~3年。レトルトパウチは3か月~1年ぐらい。乾パンやアルファ米に比べると賞味期限は短くなりますが、その分、水分は多く含まれています。

この写真のいわし缶だと「固形量:70g 内容総量:100g」。残り30gは液体です。いわしみそ煮の汁だと味が濃いのでそのまま飲むわけにはいきませんが、お湯で薄めて味を整えて味噌汁代わりにしたり、切り干し大根を戻す水分に足したりすると、ほんの少しですが水分が補えます。レトルトパウチのおかゆも水分たっぷりでいいですよ。

野菜にも水分が含まれているので、常温で日持ちがする野菜を備蓄するのもいいですね。

賞味期限が長い非常食専用の缶詰やレトルトパウチもありますが、結構値段が高いです。わたしはアレルギーがあるので、非常食専用の物はあまり買わず、日常的に試せるぐらいの値段で、食べ慣れてる物を買うようにしてます。その他、食料に関してはどうぞこちらもご覧ください。

飲料水を「飲む」以外で使わざるを得ないこともある

飲料水は生命維持のために必要ですが、「飲む」以外で使わざるを得ないこともあります。

飲料水で怪我の応急処置

ペットボトルの飲料水は清潔なので、怪我の応急処置にも使えます。

阪神・淡路大震災のとき、高校生だった弟は割れた金魚鉢で怪我をしました。かなり深く親指を切り、傷を洗わないといけないんだけど水が出ない。なので母が、たまたまあったペットボトルのお茶を使ってざばざば洗い流しました。

当時もうペットボトルはありましたが、災害に備えて備蓄するという習慣はありませんでした。神戸で停電・断水する災害というと台風だったので、事前に水道水を溜めておくだけでよかったんです。

水じゃなくてお茶だけど、他に清潔な水もない。でも傷を洗わないわけにはいかない。消毒液はあったけど量が少ないので、細かいガラスが洗い流せたかどうかよくわからない。母も苦肉の策だったんだろうなと思います。

その後、病院に行ったのですが、大怪我をした人たちが大勢運び込まれていたので、弟は治療をしてもらえなかったそうです。幸い、腱を切るような怪我ではなく後遺症もなかったのですが、災害時に怪我をすることの怖さを実感しました。

汲み置きの水道水は清潔かどうか判断しにくいので、清潔なペットボトルの水はいろんな意味で多めに備蓄しておいた方がいいですよ。

生活用水に使ってしまった例

生活用水がないばかりに飲料水を使うことになってしまった話もあげておきますね。

カラー液・パーマ液を流す

仙台に住んでいたとき通っていた美容院の話です。

東日本大震災でお店も被災。平日の昼間だったので、カラーやパーマをかけているお客さんもいたとのこと。しかし地震後に断水。カラーやパーマをしたことがある方はわかると思いますが、カラー液やパーマ液を既定時間以上髪につけているとエラいことになるんですよ。

そこで美容師さんたちはお店にあるペットボトルの水をかき集め、お客さんの髪を洗ったんだそうです。時間がかかる施術のときに飲み物を出すお店だったので、買い置きがあってよかったと話していました。ただ350mlの小さいペットボトルだったので大変だったと。

地震からしばらく経って、いまはどう備えているのか聞いてみたら、大きなペットボトルの他に、ウォーターサーバーを導入して多めにストックしているとのことでした。たしかに汲み置きする仕事を増やすぐらいなら、業者さんに定期的に持ってきてもらう方が楽かもしれない。

この話を聞いているので、自宅で髪染めをする前には必ずお風呂にお湯を溜めるようにしています。おそろしい。

体や髪を洗う

阪神・淡路大震災のとき。

うちは被害の少ない地域に親戚がいたので、ときどきお風呂を借りに行ったのですが、親戚も被災したという人も多く、みんなお風呂に困ってました。

家屋が倒壊、道路も割れてほこりが舞うし、緊張してるので冬だけどいつもより汗をかく。我慢できる日数は人それぞれですが、あまりの不快さとかゆみに耐えかね、自分の飲み水を減らしてタオルを湿らし、体や髪を拭く人もいました。お風呂入れないの本当につらい……。

特に肌が弱い人は汗でかぶれたり、体拭きシートで荒れることもあるので、事前に試して慎重に備えておきましょう。

ちなみに、うちは親戚の家でお風呂を借りられたのですが、最寄り駅が使えなくなっていたので、電車を降りてから二駅ぐらい歩かねばならず、家につく頃にはほこりまみれの汗だくになってました……。お風呂のありがたみを感じますね(;;)

トイレを流す

これは本で読んだ話です。

東日本大震災のとき、会社で被災。数十人がオフィスで一晩を明かしたんだそうです。幸い、乾パンやペットボトルの備蓄はある。しかし非常用トイレの備えがない。

みんなで同じトイレを使わざるを得ないんだけど、使用後のトイレを流せないのがどーーーーーしても恥ずかしくて、ペットボトルの水で流したんだそうです。

読んだときは、ペットボトルの水で!?とかなり驚きましたが、まあたしかに、見ず知らずの人ならまだしも、明日からも同じ職場で働かないといけない人に「うんこが臭い」とバレるのはツライかもしれない……のかもしれない。

わたしは「いまうんこしたんで臭いです。すんません!」と自分から言えるタイプなので耐えられますが、人それぞれ耐えがたい羞恥心がありますもんね。ちなみにわたしが恥ずかしいのはカッコつけて自撮りしてるところを人に見られることです。昭和レトロの人だから慣れない……。

同僚に「うんこが臭い」とバレたくない人は、自宅だけでなく会社にも非常用トイレの備えが必要!

ちなみに読んだのはこちら。AmazonのKindle Unlimitedで読めます。わたしは防災系の本をまとめ読みといいつつ、全然違う本も読んでました。楽しかった。

後編は「生活用水」について

ということで、長くなってしまったので今回は主に「飲料水」についてでした。重要なポイントは4つ。

・応急給水が始まるまでの3日分、できれば7日分を備蓄する

・飲料水以外にも「生活用水」が必要

・生活用水は「水以外」でも備える

「生活用水」をしっかり備えておかないと「飲料水」を減らしてしまう事態も起こり得ます。「水以外」でも備えていきましょう!

ということで後編は「生活用水」についてです。どうぞこちらから!

応急給水をもらうための給水タンクやウォーターバッグについてはまた別記事で。

コメント